Revolt.eco est une plateforme digitale tout-en-un qui simplifie et optimise chaque étape des projets solaires des installateurs photovoltaïques, grâce à des outils innovants comme le dimensionnement 3D, la gestion administrative automatisée et la création de devis personnalisés. Les utilisateurs constatent un gain de temps significatif et une augmentation de leurs ventes pouvant dépasser 30%.

Fin avril, le débat parlementaire sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en France retient toute l’attention. Cet événement, bien que crucial pour l’avenir énergétique du pays, ne s’accompagne pas du traditionnel processus de vote. Une situation quelque peu inhabituelle qui suscite interrogations et discussions parmi les acteurs du secteur. Voyons de plus près ce panorama complexe où urgences énergétiques, considérations démocratiques et enjeux économiques s’entremêlent.

Quel est le contexte de la PPE 3 ?

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie est un outil stratégique essentiel pour définir la politique énergétique française. Régulièrement révisée, elle fixe les grandes directions à suivre concernant le développement des différentes sources d’énergie. Sa troisième édition prend place dans un contexte marqué par des défis globaux liés au changement climatique et à l’évolution des technologies.

Derrière ces choix stratégiques, un enjeu de taille : assurer une transition énergétique efficace tout en répondant aux impératifs environnementaux. Le gouvernement se retrouve face à la délicate mission de relancer l’industrie nucléaire française tout en soutenant le développement des énergies renouvelables, une tâche ardue mais indispensable pour atteindre les objectifs climatiques nationaux.

Pourquoi n’y a-t-il pas de vote prévu lors du débat parlementaire ?

Contrairement aux attentes habituelles, ce débat parlementaire se déroulera sans qu’un vote ne soit planifié. Cette démarche vise à contourner la procédure traditionnelle prévue initialement dans le processus législatif habituel, divisant ainsi opinions et experts sur sa pertinence. Certains voient cela comme un moyen de gagner du temps face à l’urgence énergétique, d’autres déplorent une diminution du rôle du Parlement et donc de la démocratie représentative.

Quels sont les avis des principaux acteurs ?

Les acteurs du secteur n’ont pas tardé à réagir face à ces annonces. Le Syndicat des Énergies Renouvelables, par exemple, a exprimé son soutien pour une adoption rapide de la PPE, y voyant une manière de répondre efficacement aux crises énergétiques actuelles. Pour eux, concilier urgence énergétique et impératif démocratique relève non seulement de l’importance économique mais surtout écologique.

Du côté nucléaire, la Société Française d’Énergie Nucléaire a toujours plaidé pour un débat parlementaire accompagné d’un vote, afin de donner une légitimité pleine à la relance du programme nucléaire. Ce retour en force de l’atome est vu comme une réponse vitale aux besoins énergétiques croissants, mais doit s’inscrire dans une discussion élargie avec toutes les branches énergétiques représentées.

PROFESSIONNEL ? INSCRIVEZ VOUS SUR NOTRE ANNUAIRE GRATUITEMENT

Relance nucléaire contre développement des énergies renouvelables : une vision équilibrée ?

Le document préliminaire traitant de la PPE publié en mars dernier esquisse une ambivalence quant aux priorités entre nucléaire et renouvelable. Alors que la relance du nucléaire occupe une place prépondérante, le développement des énergies renouvelables, notamment solaire, montre des signes de ralentissement par rapport aux objectifs dressés antérieurement.

Cet équilibre tant recherché semble pencher vers une augmentation de la capacité nucléaire, pouvant freiner temporairement certains projets renouvelables. Il s’agit toutefois de rappeler que cette stratégie devrait être modulée de sorte à ne pas négliger ni miner l’émergence nécessaire des énergies vertes, moteur clé pour combler les exigences imposées par les accords internationaux tels ceux de Paris.

Quels sont les défis associés à la relance nucléaire ?

Bien que déjà amorcée depuis 2022, la relance nucléaire en France comporte des enjeux techniques et financiers majeurs. Moderniser les infrastructures existantes, lancer de nouveaux réacteurs et garantir la sûreté demandent des investissements colossaux ainsi qu’une implication assidue de l’ensemble des parties prenantes. Cette complexité est accrue par la gestion des déchets, autre sujet sensible dont la prise en charge doit être rigoureuse sur le long terme.

Aussi, il faut rassurer l’opinion publique souvent sceptique vis-à-vis du nucléaire, malgré ses promesses d’énergie propre. Des efforts de communication emphasiant sécurité, transparence et innovations technologiques sont cruciaux pour regagner confiance et engagement populaire.

Qu’en est-il du solaire et des autres énergies renouvelables ?

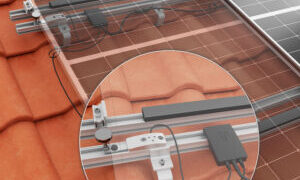

En parallèle, le volet solaire et plus largement celui des énergies renouvelables mérite une attention redoublée. Loin d’être mis de côté, il nécessite une dynamisation urgente pour combler les perspectives moins enthousiastes annoncées. Les technologies photovoltaïques évoluent rapidement et leur intégration devrait être encouragée par des politiques incitatives claires et accessibles.

Les acteurs impliqués appellent donc à une révision des trajectoires fixées initialement. Efficacité énergétique accrue, financements dédiés, et collaboration renforcée entre privé et public pourraient servir de levier pour inverser la tendance actuelle. En somme, faciliter une base solide sur laquelle construire un futur énergétique durable et inclusif.

Que réserve l’avenir pour la politique énergétique française ?

L’élaboration à venir de nouvelles feuilles de route pour l’énergie en France intervient à un moment charnière. Entre ambitions nucléaires réaffirmées et énergies renouvelables à relancer, trouver une synergie équilibrée apparaît non seulement comme un défi crucial mais aussi une opportunité unique de modeler un avenir sobre en carbone.

Il restera fondamental de parvenir à un consensus englobant l’ensemble des parties prenantes, assurant ainsi que chaque segment du mix énergétique contribue positivement à l’atteinte des objectifs climatiques actuels. Ainsi, la France pourrait maintenir son statut de leader dans la défense d’une transition énergétique exemplaire à l’international.

- Rôle du Parlement : Poursuit l’examen critique des propositions, garantissant équilibre et cohésion dans les décisions finales.

- Place citoyenne : Inclus davantage le citoyen via consultations publiques, rehaussant une approche collective et responsable.

- Pilotage coordonné : Renforce la coopération intersectorielle pour une mise en œuvre homogène des initiatives choisies.

Alors, même si le chemin menant à cette nouvelle PPE semble semé d’embûches, il représente également un vecteur d’innovations et de progrès pour l’économie et la société entières.

PROFESSIONNEL ? INSCRIVEZ VOUS SUR NOTRE ANNUAIRE GRATUITEMENT